超音波検査「膵臓①」

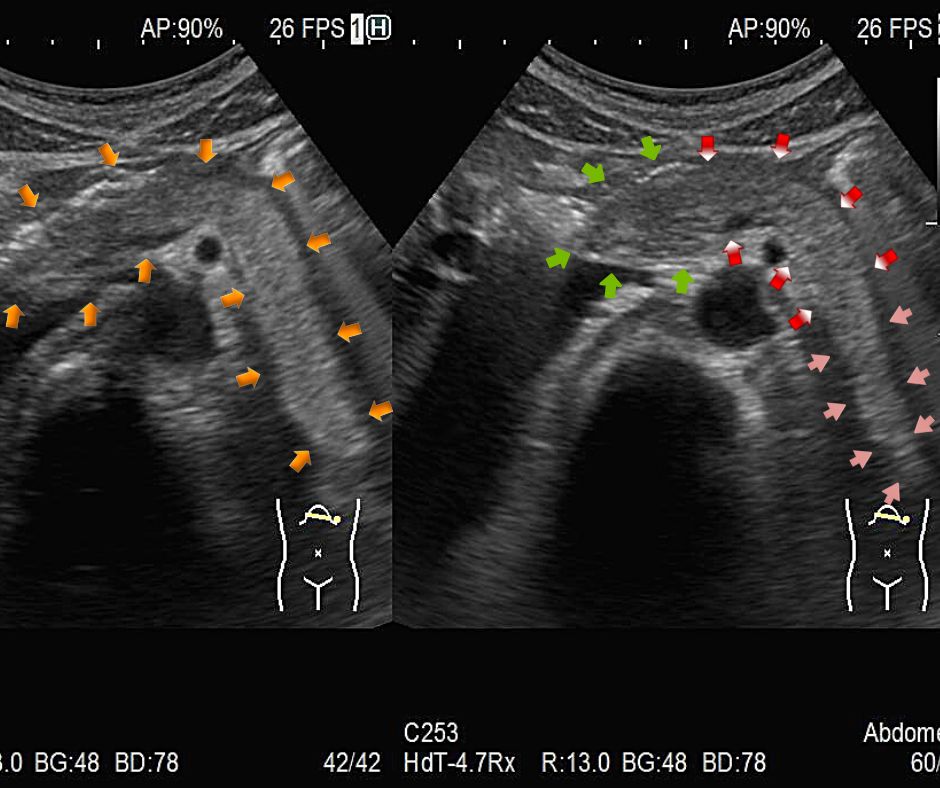

膵臓は、腹部の中で臍のやや頭側の高さの背側に位置する臓器で、ひらがなの「へ」の形をしています。膵臓は、食物中の蛋白質(肉や魚などの成分)を分解・消化し小腸で吸収しやすくする膵液を作っています。超音波検査では気体があるとその裏側は影になり見えなくなります。膵臓は体の背側にあるため胃や腸管のガスが被り、エコーでは膵臓全体の観察が難しいことも多いです。①の黄色矢印は正常の膵臓で、膵臓は膵頭部(緑色矢印)、膵体部(赤色矢印)、膵尾部(ピンク矢印)と3つの部分に分けられます。②で見られるように膵臓(黄色矢印)の背側には、脾静脈・門脈(赤色矢印)や、左腎静脈(緑色矢印)などの血管が走行しています。エコーでは、よく動いているものを色を付けて表示できるドップラーという機能があり、血管内の血液は心臓の拍動でよく動いているため、ドップラー表示で血管は色が付きます。②で見られるこれらの血管を目印にして、エコーではその腹側にある膵臓を観察しますが、腸管ガスが邪魔になり膵臓全体が綺麗に観察できることは稀です。しばしば③の様に胃のガス(ピンク矢印)や十二指腸ガス(赤色矢印)が影を引き、膵臓(黄色矢印)の一部しか観察できないこともよくあります。

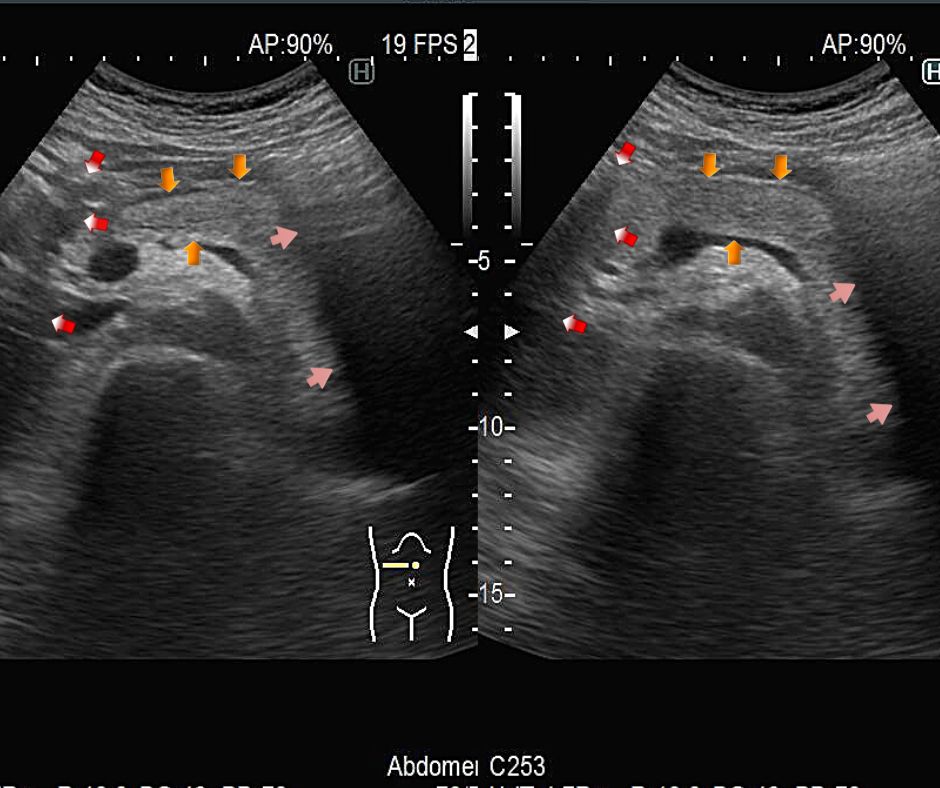

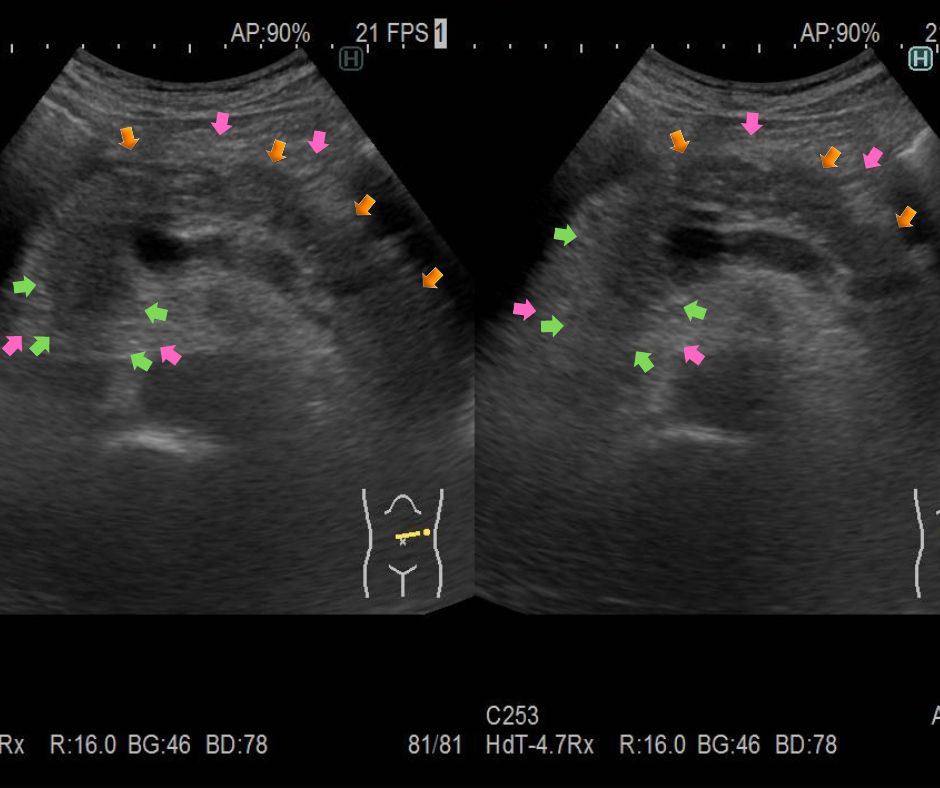

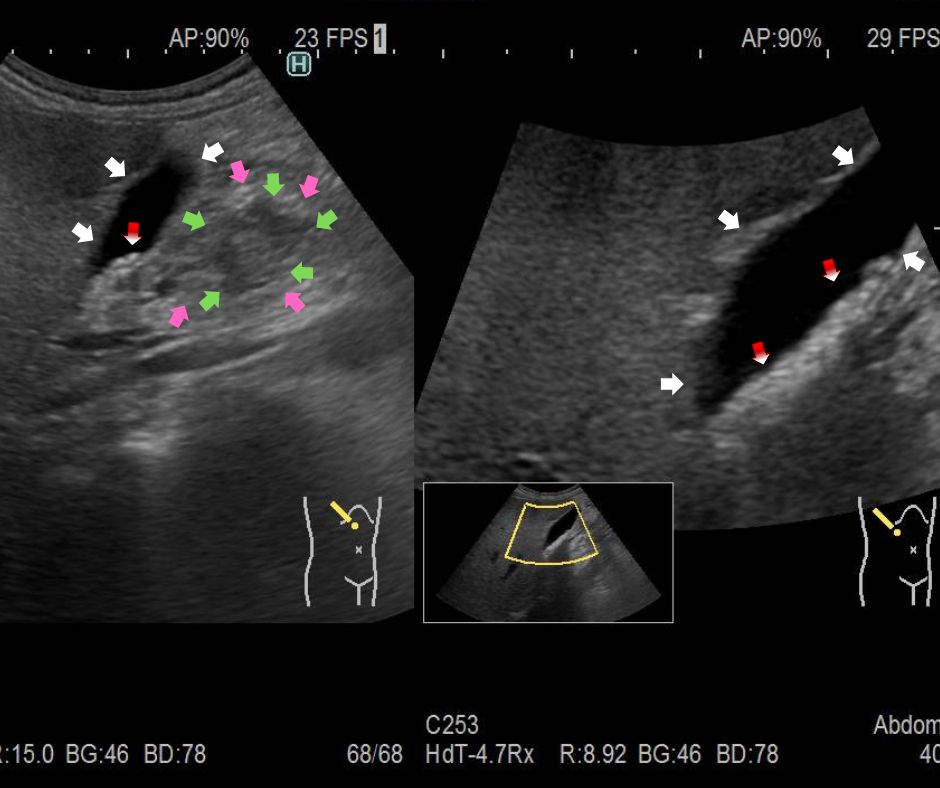

④~⑧は急性膵炎の同一症例画像です。食物中の蛋白質を消化する膵液が腹腔内に広がり、膵液による強い炎症のため腹痛や背部痛を起こす病気が急性膵炎です。膵炎の原因には多量飲酒や胆石などがありアルコール性が最多です。④,⑤では急性膵炎により膵頭部(緑色矢印)が腫大し、また膵体部(黄色矢印)も炎症で膵実質は黒白の濃淡のムラを認めます。また膵炎の炎症波及で膵周囲の腹腔内脂肪織(桃色矢印)は輝度が上昇し全体的に白く見え、炎症により膵像辺縁の境界がはっきり見えず、霧がかかった様に見えます。このように急性膵炎では、膵腫大や辺縁不整像、膵臓内部の濃淡のムラが、エコーで確認されることがあります。また⑥では脾静脈(赤色矢印)が門脈(紫色矢印)に流入する付近の膵臓(黄色矢印)背側に、小さな黒色域(水色矢印)を認め、これは微量の膵臓被膜下の液体貯留で、このような少量腹水も膵炎診断の手掛かりとなります。⑦では胆嚢(白色矢印)内に貯留した砂状の胆石(赤色矢印)と、白黒の濃淡のムラのある腫大した膵頭部(緑色矢印)、周囲の脂肪組織の輝度上昇(桃色矢印)も確認されます。また、膵炎の炎症波及により腸管運動機能は時に低下します。⑧でも炎症による運動機能低下のため、多量の胃液(白色矢印)を貯留し拡張した胃(黄色矢印)が見られます。

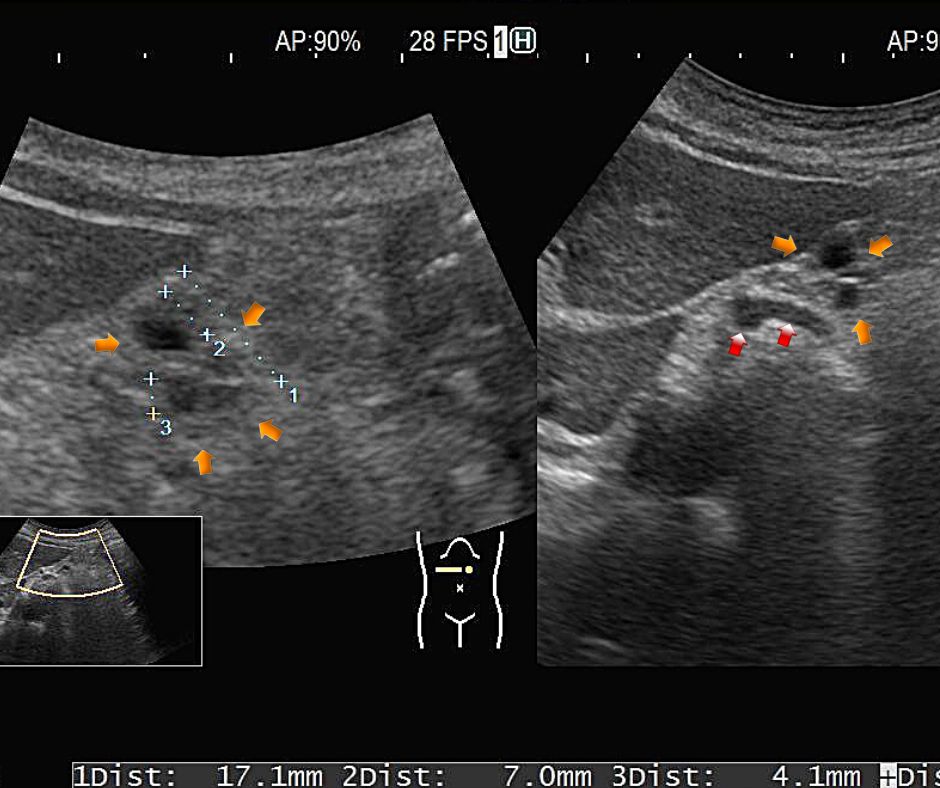

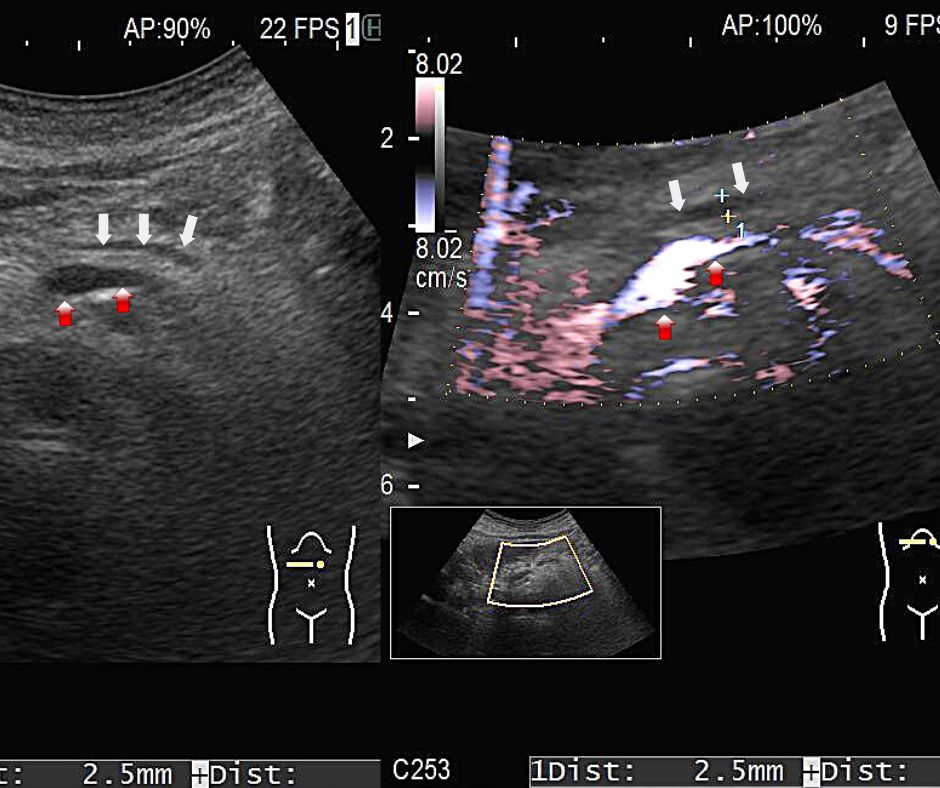

⑨,⑩は同一症例画像で膵臓の体部に10㎜大の境界が比較的明瞭な黒く抜けた病変(黄色矢印)を認めています。液体が貯留する嚢胞成分が主体の嚢胞性腫瘍が疑われた症例です。膵臓には時に膵液の成分を貯留する嚢胞構造を主体とする嚢胞性腫瘍ができることがあります。膵臓が膵液を十二指腸に分泌する主膵管と嚢胞性腫瘍は繋がっており、嚢胞性腫瘍のうち主膵管から枝分かれした枝で繋がっている分枝型の膵管内粘液産生腫瘍(IPMN)は、小さいものは良性腫瘍のことが多いものの、時に内部に悪性の癌を含んでいることがあり、定期的な観察が必要です。分枝型のIPMNは、しばしばブドウの房のような多房性の嚢胞性腫瘍の形をとります。⑪,⑫,⑬,⑭は同一病変で多房性の分枝型IPMNです。4㎜~10㎜大の小さな嚢胞(黄色矢印)が数個集まり、全体として20㎜程度のブドウの房のように嚢胞が集まった腫瘍になっています。嚢胞性腫瘍では膵液が流れる主膵管がしばしば拡張しますが、この病変でも⑭で主膵管(白色矢印)が2.5 ㎜と若干拡張気味です。(⑪,⑫,⑬,⑭の赤色矢印はドップラーで色がつくため、血管であることが分かります)

参考ブログ: